|

FRANCO

CARDINI |

| |

|

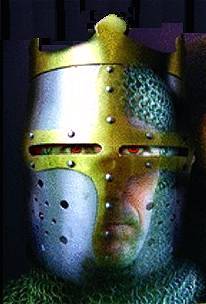

Monaci

in armi. Con la croce e con

la spada

|

| |

|

Gli ordini cavallereschi. Una grande mostra a Roma

|

| |

|

Roma cristiana, fra VI e VII secolo, doveva essere ossessionata dall'immensa

Mole Adriana, il mausoleo cilindrico immenso eretto quale trionfale sepolcro

del pagano imperatore Adriano, colui che nel 135 d. C. aveva distrutto

Gerusalemme. Fu probabilmente per questo che, ai tempi di san Gregorio

Magno, l'enorme monumento venne «battezzato»: sulla cima di esso comparve

l'arcangelo Michele in atto di rinfoderare la spada, in segno di pace.

Quel gesto pose fine a una terribile pestilenza: da allora, la Mole Adriana

sarebbe divenuta Castel Sant'Angelo, splendida e terribile fortezza dei

papi.

Un luogo ideale, la fortezza dell'arcangelo protettore dei guerrieri

cristiani, per ospitare la mostra aperta il 15 dicembre scorso e che

resterà in quella sede fino all'aprile prossimo: sul tema «Monaci in armi».

Un titolo che sembra un ossimoro. Che cosa potrebbe mai esserci di più lontano

dall'immagine del monaco, il mite votato alla preghiera e alla penitenza,

del guerriero? Ma la storia è una riserva inesauribile di paradossi e di

contraddizioni.

In molte religioni, dall'Islam al Buddhismo, esistono

confraternite mistiche le quali affiancano la loro esperienza spirituale

all'esercizio guerriero. Non è in fondo poi così strano che nelle società

tradizionali, che usano sacralizzare ogni atto e ogni momento della vita, si

accordi uno spazio sacro a una dimensione umanamente così intensa dell'agire

come la guerra. Ma com'è stato possibile che ciò sia accaduto anche nel

Cristianesimo, per definizione «religione di pace»? Quanto meno nella

Cristianità latina, là dove la Chiesa aveva dovuto assumersi anche ruolo e

responsabilità di tipo civile, ciò accadde fra XII e XVIII secolo: ed ha

lasciato tracce profonde.

Le esigenze connesse a una Cristianità in

espansione "dalla Spagna alla Siria al mondo baltico", il bisogno di

regolare attraverso un impegno religioso gli ancora barbari costumi delle

aristocrazie cavalleresche, la necessità di creare istituzioni stabili per

la difesa dei poveri e dei pellegrini e per la tutela delle terre che i

cristiani avevano conquistato o riconquistato con la forza, avevano già dato

luogo al crearsi spontaneo di confraternite di guerrieri che, a titolo

penitenziale, si votavano al servizio del prossimo. La Chiesa esitava

nell'accogliere formalmente gli armati all'interno delle istituzioni

regolari del clero: fu necessario l'impegno del più grande mistico della

Cristianità, Bernardo abate di Clairvaux, che nel primo terzo del XII secolo

perorò la causa di un gruppo di «poveri cavalieri» uniti in un sodalizio di

vita comune all'ombra della moschea di Omar, che nella Gerusalemme crociata

era diventata chiesa e ch'era nota come il Tempio del Signore.

Nascevano

così i Templari, il mito dei quali, attraverso leggende ed equivoci

alimentati da libri e da film di successo, è vivissimo nei nostri giorni.

Insieme ad essi, e sul loro modello, altri ordini religioso-militari

nascevano: in essi, accanto ai sacerdoti che naturalmente non

portavano armi, erano inquadrati laici che accanto alle funzioni del lavoro fisico

espletavano anche quelle del combattimento. Nacquero così i Cavalieri di San

Giovanni di Gerusalemme, detti più tardi «di Rodi» e quindi «di Malta», i

numerosi ordini della penisola iberica, quello detto «Teutonico» e quello

detto «dei Portaspada» nel Nordest europeo. I Templari vennero sciolti con

un provvedimento di autorità pontificia all'inizio del XIV secolo, in

seguito a un pretestuoso processo montato contro di loro dalla monarchia di

Francia.

Altri ordini subirono varie vicende, e alcuni di essi conobbero

differenti forme di «processi di laicizzazione». L'Ordine di Malta, divenuto

marinaro, fu insieme con quello toscano di Santo Stefano saldo presidio

della Cristianità nel Mediterraneo fino al Settecento contro la potenza

turca e il pericolo corsaro barbaresco. L'Ordine di Malta, al quale sono

internazionalmente riconosciute le prerogative di Stato sovrano, sopravvive

splendidamente ancor oggi ed ha mantenute, aggiornandole, tutte le

caratteristiche della sua vocazione ospitaliera. È ad esso e alle sue

inesauribili collezioni di armi e di oggetti artistici che gli organizzatori

della Mostra, tenacemente voluta e sostenuta dalla Regione Lazio,

hanno potuto attingere per mettere insieme una straordinaria raccolta di pezzi e

di documenti.

La Mostra di Castel Sant'Angelo è un fatto unico, per qualità

e per significato, nel panorama degli eventi espositivi italiani. Qualcosa

di assolutamente degno del Gran Palais di Parigi e del Metropolitan Museum

di New York. È la dimostrazione che la serietà dell'impegno e della

competenza consentono di far alta cultura e d'imporla anche a livello

massmediale.

Franco

Cardini

|