|

GIACOMO

ANNIBALDIS |

| |

|

Su

Federico il sole della

leggenda non tramonta mai

|

| |

|

Parla

il medievista pugliese

Cosimo Damiano Fonseca, uno

dei curatori della «Enciclopedia

Fridericiana» della

Treccani, edizione raffinata

e punto fermo sul «puer

Apuliae».

|

| |

|

Su

Federico II di Svevia sembra che il sole della

leggenda non tramonti mai. E anche dopo le

rievocazioni del centenario della nascita, dieci

anni fa (a Bari si svolsero convegni e una

mostra significativa), l'interesse per il «puer

Apuliae» non si attenua. Anzi si rinfocola. Uno

«stupor mundi»: è il caso di dirlo,

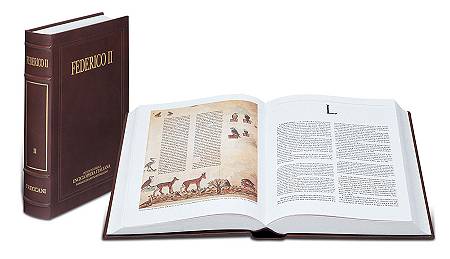

sfogliando i due raffinati volumi su Federico II,

Enciclopedia fridericiana, editi dalla

Treccani. Il prezzo non è per tutte le tasche

(900 euro), ma i curatori (nonché i

collaboratori) sono una garanzia: con Girolamo

Arnaldi, Ortensio Zecchino, Arnold Esch, Antonio

Menniti Ippolito e Alberto Varvaro c'è anche il

nostro Cosimo Damiano Fonseca, cui abbiamo

rivolto alcune domande.

Professore, un Federico

II da collezione? Copie numerate, prezzo da

regalo di lusso, targhetta d'argento per il

possessore? Ma dopo la prima edizione è almeno

prevista una diffusione più accessibile di

tanto sapere?

«Dalla più celebre

Encyclopédie

di d'Alembert e Diderot alle varie Enciclopedie

nazionali, come la Britannica e la stessa grande

Enciclopedia Treccani, senza ricorrere neppure

alla civetteria delle copie numerate e

conseguentemente alla rarità bibliografica, il

prezzo non è stato mai "modico". I costi

dell'operazione sono molto alti tenuto conto

delle spese di primo impianto, del numero delle

pagine (oltre 1800) e delle voci (oltre 600),

della qualità dei collaboratori (circa 220),

della consistenza dell'apparato delle immagini,

della rilegatura e via elencando. Enciclopedie

di questo tipo - e solo per riferirci ai

prodotti dell'Istituto Treccani: la Dantesca, la

Virgiliana, l'Oraziana, ecc. - sono destinate a

durare nel tempo e, quindi, l'acquisizione

diventa un vero e proprio investimento. La Fridericiana, pur essendo la prima

edizione numerata, sta riscontrando un enorme

successo sia in Italia che all'estero: segno

evidente dell'interesse che Federico II continua

a riscuotere in tutto il mondo».

Due volumi

sono sufficienti per dire tutto su Federico?

«Non

è improbabile che ai due volumi ora editi se ne

possa prevedere l'aggiunta di un terzo relativo

alle opere dello stesso imperatore che, come è

noto, fu legislatore con il libro sulle

Costituzioni di Melfi, poeta con i componimenti

della Scuola Siciliana, etologo ante litteram

con il famoso trattato sulla falconeria».

Quali

sono i punti forti che lo rendono «uomo di

successo» anche nei nostri tempi?

«C'è una

voce, in questa Enciclopedia fridericiana

dedicata al "mito" di Federico II: mito storico

che lo stesso svevo ha accreditato ricorrendo ad

arditi accostamenti biblico-messianici e

accentuando il carattere sacrale della dignità

imperiale, ma che la tradizione ha avvalorato

sino ad inventarsi una sorta di reclusione

sulfurea nell'Etna in attesa di una risurrezione

e ascensione al cielo, come quella di Elia e di

Alessandro Magno. E non parliamo delle leggende

fiorite intorno al personaggio collegate al

linguaggio criptico delle profezie sibilline,

alle tesi del gioachinismo che riconoscevano

all'imperatore una duplice funzione, quella di

alleato nella riforma della Chiesa e l'altra di

Anticristo incarnato».

Questo nei secoli

scorsi. Ma oggi?

«Non si dimentichi il giudizio

di Nietzsche che in Federico II aveva indicato

l'eroe antimoderno e anticristiano influenzando

l'autore della più celebre biografia dello

svevo, Ernst Kantorowicz. Quello che è certo è

che ogni epoca si è creato il suo Federico,

secondo il tipo di interessi culturali,

religiosi e politici che perseguiva. Basti

leggere le ultime tre biografie, quelle scritte

dall'inglese Abulafia, dal tedesco Sturner e dal

francese Racine, per avere una riprova. Oggi di

Federico si apprezza l'intuito politico, la

ricerca della razionalità nel diritto, il

concetto di laicità, la fede nella scienza,

insomma una serie dei valori che interpretano le

pulsioni della nostra società».

L'Enciclopedia

apporta molte novità. Ma dirime l'antica

diatriba su Federico: fu l'ultimo grande del Medioevo o il magnifico anticipatore

dell'Umanesimo (e della modernità)?

«È questa

consapevolezza di un personaggio di transizione

a cavallo tra medioevo ed età moderna che ha

finito con ingenerare perplessità circa

l'interpretazione data da David Abulafia con il

suo profilo biografico di Federico II. Lo

storico di Cambridge lo ha considerato, come

recita il titolo, un imperatore medioevale. In

realtà a Federico va riconosciuta una poderosa

capacità di anticipatore di nuove realtà, di

precorritore della modernità senza ovviamente

decontestualizzarlo dalla sua epoca e, quindi,

forzare il giudizio storico con categorie che

appartengono ad altre sensibilità e a più

mature e diverse esigenze».

Quanto di Puglia e

Lucania emerge in questa mappa enciclopedica?

«Puglia

e Basilicata sono corposamente presenti in

questa enciclopedia non solo nelle voci

generali, ma anche in quelle specifiche: a

cominciare dalle voci dedicate complessivamente

alle due regioni all'interno delle quali aveva

creato i centri della sua attività di governo,

come a Foggia, la terza capitale del Regno, con

il suo Palazzo; come a Melfi dove sviluppò una

intensa attività culturale di cui rimangono

cospicue testimonianze i colloqui astrologici

con Michele Scoto, le traduzioni delle opere di

Avicenna e di Aristotele, la composizione delle Constitutiones, la redazione del

De arte venandi.

Ci sono voci poi dedicate ai porti, alle città

nuove, ai castelli, primo fra tutti Castel del

Monte - interpretato con categorie meno, anzi

affatto, indulgenti all'esoterismo -, alle

masserie, ai luoghi di piacere, ai protomagistri,

ai giuristi, ai gruppi etnici, ecc.: insomma una

ventina di lemmi delineano la facies sveva della

Grande regione Puglia-Basilicata».

Federico e

le sue donne? Concediamoci un po' di mondanità.

Nelle nostre terre di Puglia e Basilicata, oltre

alle tombe delle regine in Andria e alla

leggenda di Bianca Lancia a Gioia, quali altre

tracce sono rimaste delle donne di Federico?

«Ah,

Federico e le donne! Argomento sempre fascinoso

tenuto conto che quella mala lingua del cronista

parmense, fra' Salimbene de Adam, sulla lussuria

dell'imperatore non aveva usato eufemismi o

reticenze. E non era stato certo l'unico il buon

francescano. Forse, però, si dimenticano i

costumi del tempo e quella parte di "sultanato"

che portava Federico a vivere secondo le

abitudini orientali con grande disinvoltura».

Perciò si continuerà ad alimentare una

immagine torbida dei suoi amori?

«Una cosa è

certa: le fonti su questo tema scarseggiano,

salvo il caso di Bianca Lancia, madre di

Manfredi, - cui è dedicata una voce -. Il

cronista Tommaso Tosco, che scriveva nel 1279,

insinua l'ipotesi che Federico II avesse avuto

rapporti promiscui tanto con la madre quanto con

le figlie. E poi sia nell'affresco scoperto a

Bassano sia in quello, peraltro contestato, di

Melfi, il quadretto della famiglia di Federico,

tutta compostezza iconografica e amore cortese,

fa aggio sulle avventure erotico-sentimentali

entro le quali aveva perfettamente incarnate la

focosa rudezza dei costumi teutonici con il

delicato esercizio dei piaceri connesso ai

profumi isolano-mediterranei».

Giacomo

Annibaldis

|

|