|

MEDIOEVO TEMPLARE |

|

a cura di Vito Ricci |

di Vito Ricci

pag. 1

|

Andria - Bari - Barletta - Canne - Corato - Giovinazzo - Gravina di Puglia - Minervino Murge - Molfetta - Monopoli - Ruvo di Puglia - Sannicandro di Bari - Sovereto - Spinazzola - Terlizzi - Trani |

Circa la presenza dei cavalieri templari in Terra di Bari, sulla base delle notizie a noi giunte, sappiamo dell'esistenza di insediamenti o di semplici proprietà nelle seguenti località:

Ove

è stato possibile abbiamo fornito anche l'indicazione del nome della chiesa

che fungeva da casa templare.

In questa cittadina i Templari fondarono nella seconda metà del XII secolo la chiesa di San Leonardo. Secondo l'interpretazione di Bianca Capone (Sulle tracce dei Templari, 1996), precettore della domus andriese nel febbraio 1196 fu Pietro di San Gregorio che compare in un documento dell'epoca, sebbene nello stesso non vi sia alcuna indicazione di città, ma solo della chiesa di San Leonardo. Tuttavia, essendo il documento redatto a Canne, è assai probabile, data la vicinanza tra Canne e Andria, che la chiesa di San Leonardo citata sia quella di questa città piuttosto che l'omonima ecclesia presente a Barletta. La chiesa rimase proprietà dell'Ordine cavalleresco sino al 1228/1229 quando l'imperatore Federico II di Svevia espropriò i possedimenti templari nel Regno di Sicilia. L'imperatore tedesco, legato all'Ordine Teutonico che era formato da cavalieri germanici, donò la chiesa di San Leonardo a tale ordine che la consacrò al Salvatore.

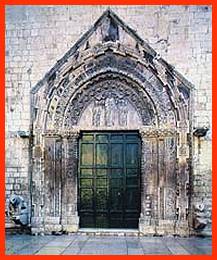

Andria, chiesa di S. Agostino.

I cavalieri Teutonici, nell'insediarsi ad Andria, non sopportarono alcuna

spesa poiché utilizzarono il convento lasciato dai Templari e vi restarono

sino al 1358, quando la lasciarono agli Agostiniani che la dedicarono al

loro fondatore (sant'Agostino) e la tennero sino al 19 settembre 1809. La

chiesa esiste ancora con la denominazione di S. Agostino ed è retta dal

clero secolare. Attualmente abbiamo appreso che è chiusa per restauri.

La

domus templare in questa città era ubicata presso la chiesa di San

Clemente nell'attuale borgo antico della città. Abbiamo alcune notizie su

detta chiesa, prima che diventasse Templare, da parte di alcuni storici

locali (Giulio Petroni, Storia di Bari,

Napoli 1858, Michele Garruba, Serie critica dei sacri pastori baresi,

Bari 1884). Essa fu edificata, in un'epoca imprecisata, dalla

famiglia Positano «dietro i

corrioli di S. Agostino» (Petroni) e nel novembre del 1089 donata

dall'arcivescovo di Bari Elia (1089-1105) all'arcidiacono Giovanni della «Ecclesia Sancte Dei Genitrics et

Virginis Marie», la quale l'avrebbe avuta «semper in suo dominio, potestate et iurisdictione»

(Garruba).

Verso il 1190, il «Cancellarius

Alemannie» assegnò la chiesa di San Clemente all'ordine dei

Templari. Sorse in tal modo una disputa tra i cavalieri e il clero barese

circa il possesso della chiesa e per dirimere la controversia l'11 giugno

1200 il papa Innocenzo III delegò i vescovi di Conversano e Bitetto, come

attestato da una pergamena conservata presso la Cattedrale di Bari. Nulla ci

è rimasto circa il pronunciamento dei due vescovi, tuttavia appare assai

probabile che la chiesa di San Clemente fu assegnata definitivamente ai

Templari e nel corso del XIII secolo essa fu una delle più importanti domus

templari in terra di Puglia. Infatti è ricordata in un documento del 30

novembre 1305 e dopo la conclusione del processo di Brindisi (5 giugno 1310)

divenne «caput omnium ecclesiarum sacri Templi Domini Ierosolimitani in Apulia».

Da un documento fiscale apprendiamo anche che la chiesa (con l'annesso

monastero) amministrava un discreto patrimonio, versando nel 1310 una

decima all'arcivescovo di Bari di 2 once e 21 tarì d'oro che lascia

presupporre una rendita annua di circa 27 once e nello stesso periodo 4 tarì

e 4 grana d'oro all'arcivescovo di Siponto «pro

grangia Casalis Novi».

La

domus barese possedeva anche delle proprietà in Francia a Saintes. Non

potendo curare tali proprietà a causa della loro distanza da Bari il 31

luglio 1310, fra Bartolomeo, abate della chiesa di San Clemente, permutava

il priorato di Santa Maria de Mazerayo

(che i Templari baresi possedevano a Saintes) con una chiesa che il

monastero di San Giovanni Angelicensis

possedeva a Giovinazzo, in località Rubissano. L'atto fu controfirmato da

frate Angelo, canonico del Tempio del Signore di Gerusalemme, e da Giovanni

di Bitonto,

«frater sacri Templi Domini».

Il 12 agosto 1312 papa

Dopo

l'abolizione dell'ordine del Tempio (1314) non si hanno più notizie della

chiesa di San Clemente.

Conosciamo

invece altre informazioni su Templari baresi. Infatti da un documento datato

20 luglio 1332 sappiamo che frate Giovanni un (ex) abate del sacro Tempio di

Gerusalemme («abbas sacri Templi

Domini Jerosolimitani») affittava una casa a Bari. In un documento

della fine del XIV secolo (1394) in un atto di permuta viene ricordato un «frater Marinus

(Martinus) ordinis

Templi Ierosolimitani pior ecclesie Sancti Elie de Baro», ossia una

frate Marino o Martino dell'Ordine del Tempio di Gerusalemme priore della

chiesa di Sant'Elia di Bari.

Anche

se la presenza dei Templari in questa città è attestata già dal 1158, la

storia dell'Ordine a Barletta può farsi cominciare nel 1169, quando

Bertrando, arcivescovo di Trani (1169-1184), affidò ai Templari Riccardo e

Rainerio la chiesa di Santa Maria Maddalena della quale era precettore frate

Guglielmo che si impegnava a riconoscere sempre l'autorità dell'arcivescovo

di Trani sulla chiesa. Di Santa Maria Maddalena, oggi non più esistente,

sappiamo che era

«intra moenia Baroli sita» e che ebbe un ruolo primario

nella storia templare, divenendo già dalla fine del XII secolo il centro più

importante dell'organizzazione nel regno di Sicilia, sino a diventare sede

del Maestro Provinciale dell'Apulia e poi dell'Apulia-Sicilia.

Da

un punto di vista architettonico la domus di Santa Maria Maddalena si

componeva di vari ambienti e pensata in maniera da permettere alla comunità

templare di svolgere i compiti ai quali era preposta. Oltre alla ecclesia

vera e propria, la domus alla fine del XIII secolo era composta da due

camere usate per le cerimonie di ammissione nell'Ordine, una sala denominata

Pavalon e la camera del Maestro

Provinciale, quando questi risiedeva a Barletta. Inoltre vi era pure una ecclesia

di San Leonardo ove veniva scandite le ore della comunità di Santa Maria

Maddalena.

In

un primo tempo la domus barlettana aveva come funzione principale quella

dell'assistenza ai pellegrini (accanto alla chiesa i Templari edificarono un

grande stabilimento che fungeva da ospizio) alla quale si affiancarono, con

il passare del tempo, anche quella di controllo su tutte le case della Terra

di Bari (infatti, da un documento del febbraio 1196, apprendiamo che il

capitolo templare di Barletta approvava la permuta di un terreno effettuata

da Pietro di S. Gregorio, precettore templare della chiesa di San Leonardo -

di Barletta, secondo Fulvio Branmato - con Aitardo vescovo di Canne e che

frate Giovanni era

«prior domus templi Barleti») e l'intervento nelle

controversie che sorgevano tra i Templari e altri proprietari circa il

possesso di taluni beni (da una lettera di papa Onorio III datata 6 giugno

1226 sappiamo che questi assolveva i cistercensi del monastero di Casa Nuova

dalle accuse mosse dal Maestro Templare di Barletta circa delle proprietà

nei pressi di Lucera). La domus di Barletta è ricordata nel 1200 in un

documento dell'archivio capitolare della città di Canne. Il 31 marzo 1204

Maralda, «necessitate famis

coacta pro substentatione…filii» vendeva a «Matheo cambiatori f. Iohannis»,

acquirente in nome della domus templare di Barletta, tre vigne situate

«in

cluso Bellovidere» al prezzo di tre once d’oro.

Man mano che l'Ordine si espandeva e si sviluppava in Puglia, i Templari di Barletta iniziarono ad inviare aiuti di ogni tipo ai loro confratelli della Terra Santa, approfittando del fatto che la città era dotata di un porto di una certa rilevanza. Le spedizioni erano costituite soprattutto da derrate alimentari ed erano effettuate usando barche di proprietà della stessa domus. A sovrintendere a tale attività era il magister della domus, il quale curava l'espletamento delle formalità richieste dalle disposizioni per far uscire dal regno le merci. Nel 1271 Carlo I d’Angiò, in seguito alle richieste di Sabino, maestro della domus templare di Barletta, ordinava a Risone "de Marra" Portolano della Puglia, di soprassedere per quattro mesi alla riscossione della balista sulle spedizioni di vettovaglie che i Templari organizzavano per San Giovanni d’Acri e di non molestare più le domus dell’ordine cavalleresco di Barletta.

Nel 1272 la domus di Barletta utilizzava le seguenti imbarcazioni per il trasporto di vettovaglie: la paranza S. Nicola di ser Benvenuto e ser Martino Martino de Dragundo; la paranza S. Albano di ser Mani et Omibani; la paranza S. Cristoforo di Andrea de Iadeva e la paranza S. Nicola di Nicola Stramatia di Bari. Carlo I d'Angiò intervenne spesso per agevolare la spedizione di merci e derrate alimentari da Barletta per la Terra Santa. A tale proposito si può vedere l'ordine dato a Nicola Frecza, portolono di Puglia, il 22 gennaio 1273 con il quale il re «mandat ut fr. Arnulfo, Domus Militie Templi extrahere de portu Baroli seu Manfredonie frumenti salmas M et totitem ordei, deferendas per mare cum navibus eiusdem Domus ap. Accon permittat».

Da

un documento datato agosto 1303 e redatto a Barletta sappiamo che per volontà

di frate Guglielmo de Barolo,

nunzio di frate Goffredo Petr(agoni),

maestro e precettore «sacre domi

milicie Templi in Apulia», vengono imbarcate nel porto di Manfredonia per

l'isola di Cipro «pro substentacione presidi dicte domus», 400

salme d'orzo, 350 salme di frumento e 20 salme di fave.

I Templari di Barletta ebbero proprietà anche in altre città e regioni. Sappiamo che il 29 giugno 1279 tale Andrea Strino di Barletta donava a Pietro «de Genua, Magistro Ordinis Templariorum», la metà della sua casa con la metà «plateae, cisternae et crypta» che si trovavano in Trani. Nel 1282 la domus aveva delle proprietà in Calabria e da essa dipendevano le fondazioni di questa regione. Nel 1298 Carlo II d'Angiò interveniva presso il Capitano di Lucera affinché al Magister e ai Templari della domus di Barletta fosse garantito assieme agli uomini del loro casale di Alberona il diritto di pascura sul territorio di Tora. Mentre da un documento del marzo 1308 (quando erano già in corso le persecuzioni contro i Templari) apprendiamo la cospicua consistenza e l'elencazione delle proprietà in Lucania. Infatti nel in esecuzione delle disposizioni ricevute da Roberto d'Angiò, duca di Calabria, venne redatto l'inventario dei beni che la domus templare di Barletta possedeva in Basilicata. Da tale inventario risulta che l'Ordine possedeva a Melfi la chiesa di san Nicola «cum domibus et ortis sitis in territorio eiusdem terre ante terram eamdem que site sunt iuxta aemdem ecclesiam et ex alia parte site sunt iuxta viam puplicam».

Sempre a Melfi ebbero tre staciones in località Albana; una domus nella parrocchia di S. Adoeni; un'altra domus ed una vigna nella terra che fu di Alibrando di Melfi. Altre vigne ebbero «in loco qui dicitur Matera,... in loco qui dicitur columnellis», ed in località S. Pietro de Serris. Un'ultima vigna con un castagneto ebbero in fontana veterano. A Melfi ebbero, infine, due cripte «cum orto uno sito ante civitatem Melfie suptus balneum civitatis eiusdem» ed un tenimento di terre in località Cisterna.

A Lavello un grande tenimento di terre situato in località

Girono, dove «dicta domus Templi»

aveva «massariam suam». A Venosa i

Templari possedevano un vignale, un grande palazzo in piazza che fu di

Bisanzio, una domus situata in parrocchia di S. Barbara; un casalino sempre

in parrocchia di S. Barbara; diverse vigne «in

parte Vallonis sancti Blasii que fuerunt dopni Bisancii»; una pecia

di terra nella valle de frussa, vicino

al fiume; la terza parte di una domus nella parrocchia di S. Nicola; la

terza parte di un vigneto in parte

Riali; una domus in parrocchia

S. Marco; una terra in loco vie

vallonis, due petie di terra

situate in loco faraucosi; una

terra situata in parte ciglani; un

appezzamento di

terra situata in parte flumis ed un altro situato in parte vallonis de flurco.

Dopo i Vespri Siciliani (1282), con la pace di Caltabellotta (1302) e il passaggio della Sicilia agli Aragonesi, la domus di Santa Maria Maddalena estese la sua giurisdizione su tutte le case templari del regno di Napoli, dando un nuovo impulso all'espansione dell'Ordine nel Mezzogiorno d'Italia. Divenuti oramai una vera e propria potenza, alla fine del XIII secolo, quando erano giunti all'apice della loro fortuna, i Templari barlettani cominciarono ad abusare del loro potere e si resero responsabili di soprusi ai danni della popolazione locale che si rivolse al re Carlo II d'Angiò perché i cavalieri erano soliti sequestrare gli animali che andavano a pascolare nelle loro terre e li rilasciavano solo dietro pagamento di riscatto.

Il sovrano angioino per ben due volte, il 13 novembre 1294 e il 20 febbraio 1296, ordinò al giustiziere di Terra di Bari e ai baglivi di Barletta di intervenire. Nonostante ciò il re di Napoli continuò a mostrarsi favorevole nei confronti dei Templari, confermando i loro privilegi. Solo nel marzo del 1308, per uniformarsi alle direttive di Filippo Il Bello e di papa Clemente V, cominciò a far arrestare i Templari di Barletta e li rinchiuse nel castello della città, ove vi rimasero sino al 15 maggio del 1310, data di inizio del processo di Brindisi.

Sappiamo infatti che il 24 marzo 1308 Giovanni Brachetto, castellano di Barletta, ricevette

in consegna i Templari Michele Cersi, Oliviero de

Berona, Guglielmo Angelicum (Anglicum),

Bartolomeo de Cusencia, Angelo de

Brandusio e Stefano de Antiochia,

fece redigere a Riccardo di Nicola, notaio, un atto pubblico per rendere

certa l'esecuzione degli ordini della Regia Curia e di Giovanni di Laya,

Giustiziere di Terra di Bari. Durante la prigionia dei Templari barlettani,

nel maggio 1309 la Grande Curia ordinò ai giudici Angelo di Ruvo e ad

Andrea di Donnaperna di Barletta di provvedere alla conservazione e alla

vendita alle migliori condizioni delle pelli, dei cuoiami e delle lane

ricavate dalle mandrie già appartenute alla domus templare di Barletta e

nel giugno 1309 Roberto d'Angiò imponeva agli stessi giudici di prelevare

qualche somma di denaro dalle rendite amministrate dalla domus di Barletta e

spenderle a favore dei Templari prigionieri. Dalle deposizioni di alcuni

cavalieri templari abbiano altre notizie sulla domus di Barletta. Sappiamo

che nel 1292 frate Giovanni de

Neritone fu ricevuto nella domus di Santa Maria Maddalena nella stanza

detta del Pavalon e fu costretto a rinnegare il crocifisso. Intorno al 1300

fu ricevuto nell'Ordine a Barletta frate Giovanni Anglicus, alla presenza di Rinaldo de Varensi, gran Precettore di Apulia, e nel 1307 era precettore di Barletta Giovanni de Nivelle.

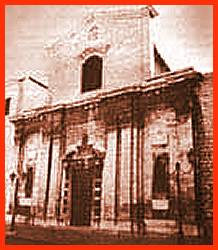

Con l'abolizione dell'Ordine Templare (1314) la chiesa di Santa Maria Maddalena fu affidata a Cappellani e adibita per le convocazioni del consiglio dell'Università. Il 17 marzo del 1531 papa Clemente VII cedette la chiesa ai Domenicani, i quali, subito dopo, la rasero al suolo per ampliare l'attuale chiesa di San Domenico.

Barletta, la chiesa di S. Domenico oggi.

Ad

epilogo della trattazione della presenza templare a Barletta voglio

riportare un interessante ed innovativo intervento che ho trovato su

Internet (http://www.crsec.it/I%20Templari1/index.htm) realizzato da Oronzo

Cilli, il quale nega, sulla base di alcuni documenti e deduzioni, che la chiesa di Santa Maria Maddalena

fu la domus templare a Barletta.

Secondo

molti studiosi i cavalieri Templari a Barletta avevano due case: quella di

San Leonardo, extra moenia, e quella di Santa Maria Maddalena, intra

moenia. Il fondamento di tale asserzione è costituito da un documento

del 1196 pubblicato da Arcangelo Prologo nel suo Le

Carte che si conservano nell'Archivio Capitolare Metropolitano della città di Trani, edito a Trani dal Vecchi nel 1877. Il Prologo, nel regesto dei

documenti riportati nella sua importante opera, scrive che «(1169) - Il

Capitolo generale dei Templari in Gerusalemme approva la convenzione

stabilita in Barletta fra l'Arcivescovo Bertrando ed il clero di Trani e

Barletta da una parte, e fra Riccardo e Rainerio dell'Ordine del Tempio

dall'altra, intorno alla concessione fatta alla stesso Ordine della Chiesa

di S. Maria Maddalena di Barletta; ed approva la formula del giuramento, che

dovranno prestare i rettori di quella Chiesa prima di entrare in

ufficio». Stando al regesto, si farebbe riferimento ad una donazione -

dopo quella fatta ai templari di S. Maria de Salinis nel 1158 - elargita

verso quest'Ordine dal clero Tranese. Tuttavia, afferma Oronzo Cilli,

nell’originale documento riportato dal Prologo, si può legge

«…vobis

et universo clericorum vestrorum sacro collegio notificamus. quod ego. R.

sancti templi domini quod est in iehrusalem dictus abbas…». È da

notare come è chiamato l'Ordine che riceve la donazione: sancti templi

domini. Ebbene, da una prima lettura di questo documento si evince come

l'Ordine, che ricevette la chiesa di Santa Maria Maddalena di Barletta, non

fu in realtà quello dei Templari ma, bensì, un altro Ordine. Nei diversi

manoscritti latini, in cui compaiono cavalieri templari, si ritrovano spesso

citati come militia Templi o domus militia Templi e solo

raramente - soprattutto nei primi anni - come Templum domini o Templi

domini. Questo perché i Templum domini non erano i cavalieri

che avevano ricevuto la benedizione da San Bernardo di Chiaravalle, ma i canonici regolari del Tempio del Signore, legati alla regola

agostiniana.

Lo

storico Alain Demurger, nella sua storia sui Templari,

scrive che a

Gerusalemme davanti al Tempio di Salomone si apre la vasta spianata detta

"del Tempio", ma che quest'Ordine prende il suo nome dal Tempio del Signore, Templum

Domini: si tratta della Cupola della Roccia, divenuta proprietà dei

canonici regolari del Templum Domini che ne avevano fatto la loro

chiesa, consacrata nel 1142.

Anche

se le diverse fonti raccontano come i futuri cavalieri Templari

ricevettero in principio assistenza da quest'Ordine,

le loro vie ben

presto si separarono. Questa confusione è dovuta anche allo scarso

approfondimento e conoscenza di entrambi gli

Ordini.

Altro elemento che può aiutarci a scartare l'ipotesi di donazione fatta nei confronti dei Templari, è contenuto nello stesso documento del 1169, quando si riporta il giuramento di fedeltà fatto dal primo rettore dell'Ordine - imponendolo a tutti gli altri rettori che gli succederanno - al vescovo Bertrando e a tutti i successivi vescovi della chiesa tranese. è risaputo come i Templari prestassero un giuramento, ma certamente non nei confronti dei vescovi locali. A tal riguardo si riporta un passo di Franco Cardini: «l'Ordine ottenne ampi privilegi con la bolla Omne datum optimum di papa Innocenzo II, del marzo 1139, che stabiliva che esso dipendeva direttamente dalla Santa Sede… Altre bolle ampliarono i diritti e le prerogative del Tempio, in genere a scapito delle Chiese locali e quindi con poco gioia dei vescovi: così l'Ordine divenne un formidabile strumento nelle mani delle aspirazioni monocratiche del papa sulla Chiesa Latina».

Quindi, se

questi privilegi furono concessi molti anni dopo il 1139, e il loro

giuramento era solo verso la persona del pontefice, perché mai i Templari

dovettero giurare fedeltà, nel 1196, al vescovo di Trani? Quel giuramento,

difatti, non fu pronunziato dai cavalieri rosso-crociati ma dai canonici

regolari della Cupola della Roccia. Vi sono ancora altri elementi, contenuti

nelle chartae pubblicate dal Prologo, utili a capire come S. Maria Maddalena

non fu occupata dai cavalieri Templari. Si legge, ad esempio, in un

documento del gennaio 1180, che Bertrando arcivescovo di Trani col consenso

del clero tranese, concede immunità e privilegi ai religiosi ed alla chiesa

di S. Michele Arcangelo, presso le mura di Barletta. Tra i firmatari del

documento vi compare un certo

«dominici templi kanonicus et prior

ecclesie sancte marie magdalene qui interfui». Riportando ancora dominici

templi e non domus militia templi o domus templi. In ogni

modo è da chiedersi: fino a che punto è giusto identificare il Templum

Domini con canonici regolari del Tempio, ed esistono altre testimonianze

e tradizioni che attestano la presenza di questi canonici nella città di

Barletta?

Una

conferma, sempre secondi il Cilli, verrebbe anche dal

Codice Diplomatico Barlettano. In un documento

rogato dal notaio Johannes Antionius Bocchutus in data 20 dicembre

1581, si afferma che papa Gregorio XIII immetteva nello jus patronatus

della

«Ecclesia S. Maria Maddalena

de Barolo Alessandro di Sangro. Nel

documento viene citato in maniera testuale

«Accersitis nobis

personaliter ad Venerandam Ecclesiam Sante Marie Magdalene de Barolo alias

Templum Domini». Tuttavia da altri autori (Bramato, che riprende

Loffredo), come abbiamo già scritto, sappiamo che con la fine dell'Ordine

Templare (1314) la chiesa di Santa Maria Maddalena fu affidata a Cappellani

e adibita per le convocazioni del consiglio dell'Università. Il 17 marzo

del 1531 papa Clemente VII cedette la chiesa ai Domenicani (come

testimoniato da una Bolla pontificia), i quali, subito dopo, la rasero al suolo

per ampliare l'attuale chiesa di San Domenico. Evidentemente c’è che

qualcosa che non quadra.

Quindi,

conclude il Cilli, l’unica domus templare a Barletta fu quella di San

Leonardo. Tale chiesa, secondo gli storici, doveva essere ubicata extra

moenia, fuori le mura, nelle vicinanze dell'omonima Porta fatta erigere

nel XII secolo e demolita nei primi del '900, ma non ci sono testimonianze

che attestino la reale ubicazione della chiesa. Fu distrutta nel 1528

ad opera di Lorenzo Orsini dell’Anguillara, più noto come Renzo da Ceri, che per

vendetta sottopose Barletta ad una violenta rappresaglia.

Non riuscendo ad avere ragione della città murata, devastò i due quartieri

restati ancora sguarniti di mura, S. Antonio e S. Vitale, incendiandone case

e chiese.

Se

la tesi esposta da Oronzo Cilli fosse fondata occorrerebbe rivedere la

storia dei Templari a

Barletta.

La

chiesa di S. Maria de Saliniis,

domus templare di Canne, era ubicata nei pressi dell'ospedale di S. Maria de mari, sulla strada

che da Canne portava ai casali di S. Cassiano e S. Eustasio. Essa fu oggetto

di una controversia tra i Templari e i vescovi cannensi. Tale vertenza fu

risolta nel maggio 1158, quando Bonifacio, vescovo di Canne, assegnò la

chiesa ai Templari. Nel febbraio del 1196 i Templari del capitolo di

Barletta permutarono una terra che l'Ordine possedeva nei presso del casale

di S. Cassiano con Aitardo, vescovo di Canne, che in cambio dava una terra

prossima alla chiesa di S. Maria de

Saliniis. In un atto del 1200 sono ricordate le terre che la Domus

Templi possiede a Canne. La chiesa di S. Maria de Saliniis et de Trinitate doveva corrispondere 3 libbre di cera «et

de thure tres in occasione dell’assunzione della Beata Vergine al

Tempio.

L'8 novembre 1254 Dalmazio de Frinacarria, Maestro domorum Templi Ierosolimitani in Italia, mostrava «quandum cartulam quam exemplare fecit» redatta il 16 maggio 1158 con la quale Bonifacio, vescovo di Canne, cedette ai Templari la chiesa di S. Maria de Saliniis, situata «in pertinentia dicte civitatis Cannarum».

Probabilmente

alla chiesa di S. Maria de Salinis, vista anche la prossimità a proprietà fondiarie,

doveva essere annessa una masseria che viene citata, come già appartenuta

ai Templari, nell'inventario che nel 1373 Giacomo, vescovo di Trani, fa dei

beni dell'Ordine dell'Ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme.

©2004 Vito Ricci