| Sei in: Mondi medievali ® Castelli italiani ® Puglia ® Provincia di Lecce |

LECCE, CASTELLO DI CARLO V

a cura di Lucia Angelica Buquicchio

![]() scheda

scheda

![]() cenni

storici

cenni

storici

![]() approfondimento

approfondimento

![]() video

video

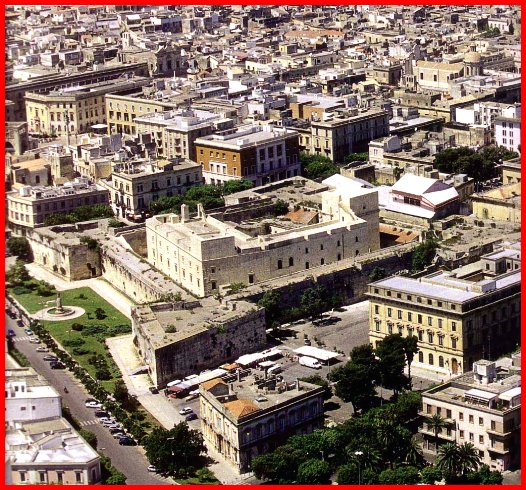

Il castello di Carlo V e, sotto, una sua veduta dall'alto.

In basso, ingresso del castello.

In basso, un tratto del circuito murario e la porta del castello, sul lato nord-ovest.

![]() clicca

sulle immagini in basso per ingrandirle

clicca

sulle immagini in basso per ingrandirle

Epoca: La parte più esterna del castello risale al XVI secolo; quella più interna pare corrisponda ad una struttura edificata da re Tancredi (XII secolo). Degno di nota è il poderoso mastio quadrangolare, forse angioino, del secolo XIV.

Conservazione: buone condizioni, anche se la struttura è affiancata da altri edifici più tardi.

Come arrivarci: da Bari la S.S. l6 in direzione sud conduce direttamente a Lecce.

L'imperatore Carlo V, dal quale il castello ha preso il nome, ordinò all'architetto salentino Gian Giacomo dell'Acaja di costruire una fortificazione lì dove già sorgeva una struttura castellare dell'epoca di re Tancredi. La parte più esterna fu realizzata tra il 1539 e il 1549, ed è caratterizzata dalle mura bastionate. Si accede all'interno da due ingressi: quello principale, orientato a nord-ovest, era rivolto verso la città, e non a caso i bastioni a punta di lancia sono più piccoli su questo lato. La seconda porta si trova sul lato opposto, e quindi si apriva verso la campagna: anche per questo i bastioni di questo lato furono costruiti più ampi e robusti.

«Il castello di Lecce, posto sul tracciato orientale della cinta muraria, è conosciuto comunemente come “Castello Carlo V”. Etichetta del tutto erronea se accolta con riferimento alla paternità dell’intero edificio. L’intervento degli architetti militari dell’imperatore riguarda, infatti, oltre ad alcune inevitabili ristrutturazioni interne e di arredo architettonico, la messa in opera, contestualmente alle mura urbane, di nuovi bastioni più rispondenti al nuovo tipo e modo di fare la guerra con l’introduzione ormai diffusa nel sec. XVI delle armi da fuoco. Gli studi compiuti fra Otto e Novecento, sino alla fine di quest’ultimo secolo, hanno contribuito, pur nella sottaciuta consapevolezza di precedenze più antiche, a fare di quell’etichetta quasi un’identità. Il materiale documentario proveniente dagli archivi spagnoli di Simancas e presente nei contributi apparsi ancora tra gli anni settanta e gli anni ottanta del secolo scorso, conferma, nella scelta di quanti si sono avvicinati allo studio della fabbrica, questo tipo di sedimentazione della memoria soprattutto nella cultura storica locale. La fabbrica e le vicende che la riguardavano si è tentato di conoscerle sotto questa “pregiudiziale” cinquecentesca, e, quindi, inevitabilmente spagnola, come dimostra lo stesso modo di orientarsi degli studiosi nella scelta degli archivi da scandagliare. Perché non orientarsi, invece, verso gli archivi italiani, come, per essere espliciti, l’Archivio di Stato di Napoli, sede quest’ultimo del materiale documentario riguardante, tra l’altro, anche le fortezze del Regno, e dove si son trovati, infatti, diari del cantiere del 1544-1545 relativi ai lavori diretti da Gian Giacomo dell’Acaya per ordine di Carlo V? Perché non ci si è orientati ad indagare il materiale relativo alla tenuta dei conti e alla esazione delle imposte da parte dei funzionari regi al tempo del Principato di Taranto retto, prima dai discendenti diretti di Carlo II d’Angiò (1289-1309), e poi, dalla fine del sec. XIV alla metà avanzata del sec. XV, dalla famiglia Orsini del Balzo imparentata con quella degli Enghien, conti di Lecce, che ne avevano fatto già la propria residenza? In tal modo si sarebbero avute, come avvenuto con i lavori in corso, notizie anche in dettaglio sulla fabbrica medievale dello stesso castello, non più, perciò, di Carlo V, ma, come si diceva, dei principi Orsini del Balzo, e, prima ancora, degli Enghien, e, via via risalendo, dei Brienne. Gli stemmi con le insegne della casa di Asburgo dell’imperatore Carlo V sulle facciate interne dell’edificio testimoniano solo la presenza del nuovo padrone di casa, non del committente della fabbrica. Con ottica molto restrittiva dal punto di vista metodologico, gli studi erano stati condotti esclusivamente su materiale di archivio, con un taglio, perciò, assolutamente storico, andando incontro ad una limitata ed incerta individuazione dei primi momenti e delle origini dell’edificio. Se questo, infatti, fra gli anni settanta e gli anni ottanta del Novecento era stato fatto oggetto di rilievo architettonico, mai era stato sottoposto ad indagine archeologica e a rilievo archeologico. Sarà solo con l’Accordo di Programma stipulato il 28 gennaio 2002 tra il Comune di Lecce e l’Università degli Studi di Lecce, soggetto gestore il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia, per la “Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città”, e, in continuità con lo stesso, con il P.O.R. Puglia 2000-2006, soggetto gestore sempre il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia dell’Università del Salento, tramite apposita convenzione siglata tra i due il 5 aprile 2007, che viene avviato uno studio complessivo del castello. Sotto la direzione scientifica dei proff. Benedetto Vetere (Ordinario di Storia Medievale) e Paul Arthur (Ordinario di Archeologia Medievale) dell’Università del Salento iniziano gli scavi nelle cisterne presenti nel locale del carceri, le cui pareti sono in larga parte tappezzate da interessanti graffiti, opera, forse, dei forzati inquilini. Questi porteranno alla luce, insieme ad oltre un centinaio di monete (diverse cinquecentesche) un consistente materiale ceramico risalente sino al sec. XIV con testimonianze, in grado di provare, per lo meno, una frequentazione del sito già alla fine del sec. XIII. Servizi di piatti, utensili, vasi e orci con gli stemmi dei principi Orsini, degli Enghien, loro congiunti e antenati (Raimondo Orsini del Balzo sposò Maria d’Enghien), dei Brienne, dei Chiaromonte ed altre famiglie nobili dell’epoca consentono ora, con una complementarietà di dati con la documentazione scritta, di risalire verso le origini della fabbrica. Una svolta decisiva per gli studi e per la conoscenza della fabbrica e della sua storia si avrà con gli scavi che saranno condotti nella chiesa di Santa Barbara con accesso dal cortile del castello. In occasione di questi verranno alla luce -limitatamente si intende alla superficie di intervento- le fondamenta dell’edificio trecentesco che guardava alla città (lato ovest) con visibili stratificazioni successive.

Contestualmente iniziano gli scavi di Archivio condotti a Napoli e che porteranno alla luce l’esistenza dei Quaterni dei tesorieri regi, ricchissimi, si diceva, di notizie sul castello, in grado di integrarsi con i dati della documentazione archeologica sulla vita nel castello e nei sui ambienti. La documentazione d’archivio fornisce, dunque, da parte sua, notizie sulle strutture preesistenti agli interventi di ristrutturazione del Cinquecento, sulla presenza di una torre rotonda, sulle altre torri che rinforzavano la struttura medievale, sul tipo di utilizzazione dei vari locali, sui forni (uno dei quali è stato rinvenuto nel corso della campagna di scavo del 2006), sui mulini, sul pozzo (portato alla luce con gli scavi del 2007), sulla torre adibita a residenza di Maria d’Enghien, moglie, come s’è detto di Raimondo perimetro delle mura. Orsini del Balzo e madre di Giovanni Antonio, o della moglie dello stesso Giovanni Antonio, la principessa Anna Colonna, sui locali adibiti a sede degli ufficiali del principe, sulle porte in numero di tre di accesso al castello, la prima porta, la porta ferrata «versum civitatem» e la porta falsa, sulle parti in muratura e sulle parti in legno dello stesso edificio. Si ha notizia ancora delle altre chiese del castello, sul tenore di vita di questa corte principesca, della attenzione data alla musica con le committenze da parte di Giovanni Antonio Orsini di strumenti musicali, con la committenza del Libro delle cento novelle (il Decamerone) da miniarsi da un apposito maestro chiamato dallo stesso Orsini. Si tratta di un patrimonio di elementi documentari che, come si vede, stanno restituendo il giusto contesto storico alla fabbrica con le sue vicende legate alla funzione naturale da essa svolta nel territorio da difendere, nonché al ruolo dei personaggi che vi hanno trovato la residenza. Si tratta, ancora, di una patrimonio, che, spostando sempre più in alto il terminus a quo dell’intera questione, ci parla non solo dei viceré di epoca spagnola, ma anche del periodo comitale attraverso la famiglia dei Brienne, il cui leone d’oro in campo azzurro è riprodotto, non a caso, anche nella chiesa dei ss. Niccolo e Cataldo fatta costruire da Tancredi d’Altavilla, primo conte di Lecce (1159-1190) e re di Sicilia (1190-1194), con cui i Brienne si imparentarono, avendo Gualtieri III di Brienne sposato Albiria, figlia di Tancredi. Tutto farebbe desiderare un incremento della ricerca sul periodo angioino del principato, vale a dire sul periodo di Filippo I (1293/94-1332/33), figlio di Carlo II d’Angiò re di Sicilia (1289-1309), del fratello Roberto d’Angiò (1332/33-1364), e del figlio Filippo II d’Angiò (1364-1373), sino a Giacomo del Balzo, che succede a Filippo, sul periodo di Giovanna d’Angiò che costituisce principe di Taranto il marito, Ottone di Brunswich, nonché sulla successione orsiniana di Raimondo (1393-1406), che sposerà Maria d’Enghien. I disastrosi eventi della seconda guerra mondiale impediscono, purtroppo, il progredire della ricerca per i danni irreversibili causati alla documentazione napoletana. La documentazione, tuttavia, del principato orsiniano, accanto alle testimonianze superstiti del principato angioino, alla documentazione archeologica, alle committenze artistiche, fornisce, come prima accennato, una messe di informazioni in grado di far luce su diversi aspetti del tardo medioevo leccese e sulle vicende della fabbrica. Il rinvenimento, sia pur a livello di fondamenta, delle parti dell’edificio trecentesco e quattrocentesco ha imposto altresì di rivedere un’antica ipotesi formulata, sotto la suggestione della pregiudiziale cinquecentesca col sigillo del dell’Acaya e di Carlo V, a favore di un riutilizzo nei secoli più lontani dell’anfiteatro -al confine del quale sorgerà poi il castello- in funzione difensiva della città quando intorno alla metà del sec. XI con Roberto il Guiscardo si costituì il granducato di Puglia. La certezza offerta dalle fonti materiali, dalle fonti documentarie e dai rilievi architettonici sulla continuità del sito castellare a partire dal sec. XIV legittima il chiedersi se si tratti di una realtà le cui origini coincidono con lo stesso Trecento, o se, invece, la stessa giunga dal secolo precedente, quando Federico II di Svevia rinforzerà le difese del Regno intervenendo anche con opere di manutenzione e ristrutturazione sulle fortezze e sui sistemi difensivi di epoca normanna. Il castello di Lecce, intanto, è presente nell’elenco delle località munite di castrum (1241-1246) ed inviato dall’imperatore ai soprintendenti alle fortezze per la reparatio delle stesse. Sulla base, perciò, dei dati di cui oggi si è venuti in possesso e sulla base delle considerazioni testé fatte, ove non intervengano nuovi elementi in grado di far luce anche per questi precedenti più lontani, dovrebbe essere più prudente parlare -come è stato fatto nel volume su Lecce di Fagiolo e Cazzato- di «cittadella o piazzaforte» per la zona dell’anfiteatro, come «borgo fortificato» in linea col modello altomedievale, e bizantino in particolare, della “città murata” priva di castello, tipo di struttura introdotta dai Normanni. Soluzione interpretativa suggerita ai due studiosi dal passo relativo a Lecce di un’opera geografica redatta agli albori del sec. XII, il Liber Guidonis de variis historiis. Lecce vi appare, nell’autonomia descrittiva di Guidone da altri autori precedenti, quale l’Anonimo Ravennate (sec. VII), come l’ombra di se stessa. Le mura completamente distrutte («solo coequatis»), palazzi e monumenti in assoluta rovina, «monumenta antiquorum innumera sub divo exposita solido sculta cernuntur lapide»; unica sopravvivenza di un passato di sicuro prestigio il teatro, «theatrum tantummodo»). Visione senza dubbio diretta delle cose, ma anche topos riscontrabile in diversi altri casi, testimonianza comunque degli effetti disastrosi di eventi come la guerra greco-gotica (metà del sec. VI) e della stessa conquista normanna tanto da potersi esprimere, anche a distanza di tempo, «figuram magis urbis quam eandem urbem exprimit». È di Lupo Protospatario la notizia di una violenta distruzione della città negli anni in cui (dicembre 1047) si avvia la conquista normanna. In tali circostanze, nel periodo in cui bande armate, al comando di condottieri mercenari come Rainulfo Drengot, che, messosi al servizio del duca di Napoli minacciato dal principato longobardo di Capua, fonderà negli anni trenta dello stesso secolo la città di Aversa, Lecce, ripresa da truppe al soldo dei bizantini, sarà gravemente danneggiata. Appare altresì poco verosimile pensare che Federico di Svevia nella Reparatio castrorum, richiamando l’obbligo ai cittadini leccesi di farsi carico delle spese occorrenti alla manutenzione del castello, abbia fatto riferimento a qualcosa che non fosse una struttura specificamente deputata alla difesa della città, vale a dire a qualcosa di riusato, in assenza o in sostituzione di una fortezza, come l’anfiteatro, collocato «in corrispondenza del caput della città e in posizione di cerniera tra l’abitato e il territorio» in direzione del porto di San Cataldo. Sembra anche di poter ipotizzare che Federico, in questo caso, e a differenza di Brindisi, non abbia costruito una fortezza, ma (si tratta senza dubbio di un argomento ex silentio e formulato in analogia con altri casi) abbia riutilizzato un preesistente come a Bari. Manca per Lecce una testimonianza di tutto rispetto, anche perché all’incirca coeva, come quella di Ugo Falcando che riferisce dei gravi danni subiti dal castello di Bari («quod a Barensibus dirutum erat») nel 1151 quando la città, nel frattempo ribellatasi, sarà ripresa da Guglielmo I e da questi rasa al suolo per il mancato rispetto dei baresi nei confronti del castello, dal sovrano indicato come «domus mea». La memoria molto tarda per poterla considerare una fonte dell’umanista leccese Jacopo Ferrari (1507-1587) riferisce sulla presenza di un castello -si intende come già esistente- al momento della conquista angioina, al momento dell’insediamento dei nuovi signori della contea, vale a dire dei Brienne imparentati con gli Altavilla.

In occasione degli eventi

bellici tra le truppe francesi dell’Angiò, quelle di Manfredi e quelle di

Corradino di Svevia, le strutture difensive di Lecce furono profondamente

danneggiate, in particolar modo le mura. Accanto alla documentazione

archeologica, il testamento di Gaultieri VI di Brienne, conte di Lecce dal

1311 al 1356, costituisce l’altra testimonianza certa sulla fabbrica del

castello.Ultimo signore della città e della contea omonima, derivatagli dal

trisavolo Gualtieri III, sposo di Albiria, figlia di Tancredi d’Altavilla,

morirà senza aver avuto figli dalla moglie Beatrice d’Angiò, figlia di

Filippo I d’Angiò, principe di Taranto. Gli succederà la sorella Isabella

che, sposando Gualtieri III d’Enghien, passerà la mano a questa famiglia. Il

figlio, infatti, Giovanni, marito di Sancia del Balzo, avrà come

discendente, Maria, sposa in prime nozze di Raimondo Orsini del Balzo, e poi

di Ladislao di Durazzo, che la farà regina di NapoliNove anni prima della

morte, il 18 giugno del 1347 Gualtieri VI, dunque, mentre si trovava ad

Hesdin, località sul Pas-de-Calais, non distante da Montreuil, redige il

proprio testamento con il quale costituiva erede universale la sorella

Isabella: «Item nous lessons et istituons nostre houer general … tant au

royaulme de France, comme en royaulmes de Pouille et Chypre comme en partie

de Romenie …, nosure très chere et bien amèe soeur, Ysabeau de Brienne, dame

d’Anghien». Gualtieri, richiama a sua volta le volontà testamentarie del

padre, Gualtieri V (1295-1311), il quale aveva costituito una rendita annua

di sedici once per la istituzione di quattro cappellanie destinate alla

celebrazione di messe in suffragio della sua anima. Gualtieri VI, inoltre,

trasferisce il dispositivo fatto ai quattro cappellani di cantare «les

quattres messes auxquelles ilz sont tenus pour l’ame de nostre père en la

chapelle de nostre chasteau de Liche». Il testamento di Gualtieri VI

fornisce notizie inoltre sul primo ingresso in Lecce dell’Ordine di s.

Pietro del Morrone, vale a dire dell’Ordine dei Celestini. Il costruendo

monastero per la famiglia dei “Celestini” con l’annessa chiesa da

intitolarsi a s. Giorgio sarebbe dovuto sorgere, in forza del lascito di

duecento once doro, al posto della chiesa dedicata, all’epoca, alla Santa

Croce. «Item nous lessons», dunque, «deux cens onces, pour esdiffier le

dicte esglize et la habitation du dit couvent: laquelle esglize nous

voullons estre faite et esdiffiée en nostre dite citté de Liche, en la place

qui est auprès l’esglize de Sainte Croix». L’espressione «le dicte esglize

et la habitation de dit couvent» richiama nel documento la chiesa

immediatamente prima menzionata di San Giorgio con annesso convento servito

dall’Ordine che prese il nome dal pontefice Celestino V: «soit fonde par nos

exécuteurs et esdiffiée en nostre cité de Liche unne esglize en l’honneur de

saint Georges, et ung couvent de l’ordre de saint Pierre de Morrone». Nessun

riferimento ad una chiesa intitolata a Santa Maria dell’Annunziata e a San

Leonardo «prope castrun nostrum civitatis Licii» -anche in questo caso

intitolata al «beato Petro de Murrono confessori almifico»- fatto, invece in

un documento dato a Lecce dallo stesso Gualtieri VI il 1 gennaio 1353.

Sicché è una volontà risalente al padre la costituzione delle quattro

cappellanie «en l’honneur de saint Leonard», le quali, non essendo mai state

istituite («lesquelles ne furent oncques fondés »), vengono trasferite da

Gualtieri VI nella cappella del castello per l’adempimento dell’ufficio

previsto dal lascito di Gualtieri V. L’atto del 1353, successivo, dunque, al

testamento e di tre anni precedente la morte del conte, coniugando le

volontà testamentarie del padre e le proprie, parla di « fundatio» e «donatio»

di una chiesa dell’Annunziata e San Leonardo «prope castrum» all’insegna

sempre di quell’Ordine dei Celestini richiamato in entrambi i documenti, al

quale Gualtieri VI sembra particolarmente legato.Il castello di Lecce,

dunque, passando attraverso le due famiglie comitali dei Brienne e degli

Enghien, diventerà tra fine Trecento e metà Quattrocento residenza prima di

Raimondo Orsini del Balzo sposato a Maria d’Enghien (1385-1446) e divenuto

nel frattempo principe di Taranto per investitura di Ladislao di Durazzo, e

poi del figlio Giovanni Antonio. Se la congiura ordita per committenza di

Ferrante d’Aragona, figlio di Alfonso il Magnanimo e re di Napoli, contro

Giovanni Antonio, nella quale questi troverà la morte, e successivamente le

ristrutturazioni di epoca spagnola cancelleranno nell’arredo architettonico

e nelle bastionature qualsiasi testimonianza in grado di ricordare la lunga

presenza di questa famiglia, i documenti di archivio della Camera della

Sommaria e le risultanze di scavo consentono di risalire all’impianto che

l’edificio aveva in questi secoli. Gli orsi dell’araldica di famiglia,

furono portati nei fossati del castello e di Torre del Parco non tanto a

scoraggiare qualunque tipo di sortita, quanto a rappresentare in maniera

molto concreta e suggestiva nello stesso tempo il signore, il padrone di

casa con la sua identità, con il suo nome, ove si tenga presente il rapporto

fra araldica e regno animale (leoni, leopardi, aquile, biscioni ecc.). A

questi «duobus ursis uno esistente «in fosso castri Licii et alio in fossis

Parci» si provvedeva mensilmente, ancora nel 1473, vale a dire a dieci anni

di distanza dalla morte dell’ultimo Orsini, con del «pane grossello» per la

loro alimentazione. Gli stemmi dei principi Orsini del Balzo e delle

famiglie con essi imparentate furono riprodotti, come accennato, sugli

oggetti che arredavano la casa o che comparivano sulla tavola.

estratto

Eodem die soluti sunt Raymundo Mussio pro buccarellis duobus neccessariis

pro faciendis bandis in primo introitu castri ad racionem de tareno uno et

granis octo pro quolibet tareni duo grana sexdecim tantum. ms. 255,

1473-1474 c.36 r

La presenza di questa prestigiosa araldica, all’interno della veste uniforme

di cui si rivestì Lecce in età barocca, fa del castello, insieme alla chiesa

suburbana dei Ss. Niccolò e Cataldo, ai resti di affresco riproducente s.

Caterina che riceve le stimmate del convento di San Giovanni d’Aymo e alla

chiesa extraurbana di Santa Maria di Cerrate, lo scrigno delle testimonianze

del Medioevo di Lecce.Anfore come quella ornata dallo stemma dei Brienne con

il leone inquartato con l’arme degli Enghien dimostrano la complementarietà

tra testimonianza archeologica e documentazione d’archivio sulla continuità

della contea all’interno delle due famiglie col passaggio di testimone

avvenuto col matrimonio di Isabella di Brienne con Gualtieri III di Enghien

sancito dal testamento di Gualtieri VI di Brienne, che costituisce, come s’è

visto, la sorella Isabella erede universale. Anfore, dunque, riconducibili

necessariamente, come quella qui richiamata, ad una data successiva al 1356,

momento della morte di Gualtieri VI, unitamente ad una bellissima ciotola

della seconda metà del sec. XIII, ad una scodella, ad alcune brocche del

sec. XIII-XIV e ad altri oggetti con lo stemma degli Orsini, dei del Balzo,

dei Chiaromonte e successivamente della famiglia Alvarez de Toledo (sec. XVI),

traducono nelle forme e nei colori, con la continuità nel tempo, il clima di

vita nel castello, specie negli anni del tardo Medioevo-Rinascimento

all’insegna di una sensibilità per le committenze artistiche che, nella

basilica di Santa Caterina di Galatina, nel Santo Stefano di Soleto, nella

guglia di Soleto, in Torre del Parco a Lecce e in Torre di Bello Luogo, ebbe

modo di manifestarsi in tutta la munificenza di questa corte principesca

degli Orsini del Balzo unitamente alla incentivazione data alla affermazione

del volgare salentino, del quale restano testimonianze nelle lettere scritte

da Maria d’Enghien «in castro nostro Licii» nella stanza, è dato immaginare,

degli appartamenti ad essa riservati all’interno del castello e destinata al

disbrigo degli affari di governo, «certas domos … ubi residebat domina

comitissa», ridotti a deposito di paglia nel 1473 al tempo degli ufficiali

aragonesi («in quibus reposita fuit palea»), nella grammatica latina con

esempi in volgare (Interrogatorium constructionum grammaticalium) del

leccese Nicola d’Aymo dedicata a Maria d’Enghien nel 1444, nelle iscrizioni

incise su un tratto delle pareti interne di Torre del Parco, una delle

residenze estive della corte orsiniana, dal registro, per intero in volgare,

delle spese necessarie all’acquisto dei metalli e degli altri materiali per

il funzionamento della zecca di Lecce ubicata proprio nei locali di Torre

del Parco».

http://www.castellolecce.unile.it/storia/introduzione.html (a cura del prof. Benedetto Vetere)

©2002 Lucia A. Buquicchio; aggiornamento 2012. La prima foto riquadrata è tratta dal sito www.italia.it, la seconda da www.archeosalento.it, e la terza (modificata) da www.ilpaesenuovo.it. Il video non è stato realizzato dall'autore della scheda.