|

Sei in: Mondi medievali ® Finestra sul passato ® Capitanata |

|

|

a cura di Barbara Di Simio |

Sei

in: Mondi

medievali ®

Finestra

sul passato

®

Capitanata Capitanata

a cura di Barbara

Di Simio

FINESTRA

SUL PASSATO:

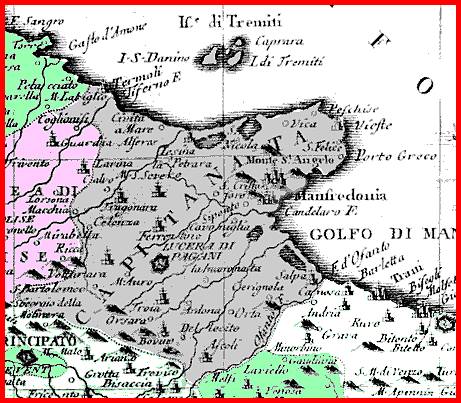

Si è potuto affermare che Conventuali e Domenicani dispongono di oltre i due terzi della proprietà terriera del clero regolare in Capitanata controllando la metà della produzione di vino e di olio, un terzo dei soprani e dei sottani, il 40% dei fondachi, una quarantina di prestiti individuali per ogni comune della provincia. Per meglio comprendere i presupposti politico sociali della soppressione degli Ordini Religiosi operata nel Regno di Napoli durante il decennio francese, bisogna risalire al fermento di idee «nuove» che caratterizzò la seconda metà del '700 nella quale la Chiesa cattolica fu profondamente scossa dalla lotta che le mossero il razionalismo illuministico da un lato, e il giansenismo dall'altro. Le sconfitte subite dal Vaticano nel secolo dei lumi ne diminuirono enormemente l'influenza in tutta l'Europa ed anche in Italia. L'Illuminismo mise in crisi i principi tradizionali della religione come insieme di superstizioni che soltanto la malafede di una casta sacerdotale interessata aveva potuto mantenere in vita; mentre il giansenismo si impegnò con fermezza per ricondurre la Chiesa, spogliata di ogni preoccupazione terrena, al rispetto dei puri valori spirituali. L'umanità avrebbe potuto essere salvata dai tanti mali che l'affliggevano per gli illuministi dalla ragione e per i giansenisti dal ritorno ad una religiosità pura e primitiva come quella praticata nei primi tempi del Cristianesimo. Un notevole sostegno fu fornito dalla borghesia, desiderosa di liberarsi da tutta quella serie di immunità e privilegi di cui ancora godevano i ceti feudali, e dai sovrani che sentivano sempre più urgente la necessità di assumere di fronte alla curia un atteggiamento indipendente nella loro politica interna e che, spinti dalle crescenti esigenze finanziarie, miravano, in definitiva, alla abolizione dei privilegi del clero che doveva essere assoggettato alle imposte che altre categorie di sudditi pagavano. Gli illuministi italiani, e in modo particolare quelli napoletani, in nome di una completa autonomia dello Stato, si limitarono a dare un più vigoroso impulso alle correnti anticuriali e alla loro scuola si formò quel ceto intellettuale. Tra i riformatori napoletani, che nei loro scritti incominciarono a porre, come condizione indispensabile per il risanamento dell'economia del regno, il problema della limitazione dei privilegi ecclesiastici e della potenza economica del clero, vanno ricordati Domenico Grimaldi e Gaetano Filangieri. Il primo, nell'esporre la situazione economica del regno, come già era avvenuto in Toscana e nella repubblica veneta, riteneva indispensabile procedere ad un «accertamento dello stato presente de' beni delle mani morte, le rendite vere di quelle, e l'uso che se ne fa». Il secondo, filogiansenista, affermava che uno dei principali ostacoli al «fiorire» della popolazione del regno erano le «ricchezze esorbitanti ed inalienabili degli ecclesiastici» che possedevano «due terze parti de' fondi». I giansenisti italiani predicavano un cristianesimo primitivo opponendolo al cattolicesimo successivo e furono particolarmente attivi nella Toscana, ma non mancarono di far sentire la loro influenza anche a Napoli dove furono esponenti di spicco lo stesso Gaetano Filangieri e il monsignor Giuseppe Capecelatro, arcivescovo di Taranto, ministro dell'Interno sotto Murat. Nella seconda metà del '700 il vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci, uno dei massimi esponenti del giansenismo in Italia, volle migliorare le condizioni morali in cui ormai imperversava la chiesa grazie al Granduca Leopoldo I, celebre principe illuminato, dedito a grandi riforme in campo ecclesiastico. Ciò che condannò della chiesa con forza fu l’ «orrendo mercimonio di messe», perciò voleva: «riunire tutti i beni ecclesiastici derivanti da largizioni, donazioni e disposizioni testamentarie di più benefattori in un solo tesoro e alienare i fondi così ammensati per rinvestire il contante in crediti fruttiferi». Oltre all'illuminismo e al giansenismo non va trascurato, come elemento di grave contrasto contro la Curia romana, il gallicanesimo in Francia che, pur avendo iniziato il suo declino nel corso del '700, fu sostenuto dalla monarchia assoluta, la quale, appoggiando le rivendicazioni del clero francese, mirava a restringere sempre più l'autorità della Chiesa di fronte allo Stato, pur nel generale rispetto della dottrina dogmatica e dell' autorità papale. In tutto il Settecento si cercò così di affermare i propri diritti rispetto alla Chiesa di Roma, ma in realtà ciò che spingeva maggiormente i sovrani a tale politica erano le crescenti esigenze finanziarie che inducevano alcuni Stati, tra cui soprattutto la Francia, al tentativo di assoggettare anche il clero alle imposte che altre categorie di sudditi pagavano. Questo secolo fu davvero avverso al potere della Chiesa romana, osteggiata nel secolo successivo dai sovrani con le leggi eversive. Fra gli avvenimenti che caratterizzarono il decennio francese nel Regno di Napoli fu la soppressione degli ordini monastici. La diffusione delle teorie illuministiche nel Regno di Napoli nella seconda metà del ‘700 aveva messo in crisi l’autorità religiosa e il diffondersi dei cenacoli giansenisti aveva rinvigorito i motivi ideologici della politica anticlericale. Il ceto intellettuale mostrò grande solidarietà al programma innovativo della monarchia borbonica che mirava a svincolarsi dalla dipendenza feudale nei confronti della curia romana. Il riformismo borbonico assunse, quindi, caratteri spiccatamente anticlericali che il clero napoletano non poté contrastare perché stava attraversando il momento più critico della sua storia a causa delle vicende storiche del regno che, certamente, non aveva favorito il pieno adempimento delle sue funzioni. La partecipazione del clero alle «civili discordie» gli aveva alienato la fiducia di vasti strati della popolazione; si era venuta a creare una frattura insanabile tra il clero dotto e quello volgare, contrario a qualsiasi mutamento nei rapporti tra il papato e il Regno di Napoli, determinando un allentamento della disciplina degli ecclesiastici che ne aveva ancor più compromesso l’immagine. La crisi del clero rifletteva il generale malessere sociale ed economico conseguente il totale disfacimento dell’assetto amministrativo dell’ancien regime. Nel Regno di Napoli alla fine del’700 il disequilibrio sociale aveva raggiunto livelli non più tollerabili: su cinque milioni di abitanti 3.400.000 erano sottoposti alla giurisdizione feudale e vastissimi i feudi con immense ricchezze appartenenti a poche famiglie che esercitavano soprusi e violenze di ogni genere e si opponevano a ogni tentativo di riforma. La situazione degenerò con la rivoluzione francese aggravando la crisi finanziaria. Qualche anno più tardi l’arrivo dell’esercito francese a Napoli segnò il definitivo tramonto del vecchio sistema sociale e con i governi di Giuseppe Bonaparte prima, e di Gioacchino Murat dopo, presero l’avvio quelle radicali riforme nel campo sociale, politico ed economico che trasformarono il Regno di Napoli da stato feudale in stato borghese. Il 15 febbraio 1806 Giuseppe Bonaparte entrò a Napoli, la sua politica mirò a demolire il vecchio sistema. I problemi da affrontare erano numerosi e di non facile soluzione, riguardavano la giustizia, le imposte e il nuovo ordinamento amministrativo del regno, ma ancor più grave era la situazione finanziaria: la spesa pubblica aveva toccato i venti milioni di ducati. Per portare a termine, però, le riforme necessarie era indispensabile procedere prima di prendere ogni altro provvedimento, all’abolizione della feudalità, avvenuta con la legge del 2 agosto 1806, la quale stabiliva all’art 2 che da allora «tutte le città, terre e castelli saranno governati secondo la legge comune del regno». Era necessario, inoltre, per il funzionamento del nuovo apparato statale e per il mantenimento delle truppe francesi, come esigeva Napoleone, la ristrutturazione dell’amministrazione finanziaria. Giunto a Napoli, Napoleone ritenne come una via di risanamento di questo regno ormai logoro l’incameramento dei beni ecclesiastici. In realtà la soppressione degli ordini religiosi e la confisca dei loro beni diede a Giuseppe la possibilità di dare inizio alla riforma di tutti i settori della pubblica amministrazione, continuata poi con maggiore convinzione da Murat. Quindi l’urgente bisogno di denaro e di locali lo spinse sempre più in questa direzione. Il denaro ricavato dalla vendita dei beni ecclesiastici gli permise di eseguire alcuni lavori pubblici non più rinviabili, di realizzare le riforme a cui teneva maggiormente e di rimpinguare le casse dello Stato; mentre i locali dei conventi soppressi gli servirono a rimediare in parte alla grave carenza di strutture pubbliche e vennero destinati ad accogliere ospedali, scuole, orfanotrofi, caserme, carceri, tribunali, giudicati di pace, a ospitare gli stessi municipi e le intendenze di nuova istituzione. Attenzione richiedeva l’operazione che stava per avere inizio. La politica ecclesiastica seguita dal regime giuseppino-murattiano era in perfetta sintonia con le idee sostenute dalla borghesia meridionale nella polemica contro le corporazioni religiose. La classe benestante mirava a impossessarsi delle terre degli enti ecclesiastici per consolidare la propria posizione economica e poter partecipare alla gestione del potere sia a livello centrale sia, soprattutto, periferico. Anche gli intellettuali, da tempo ostili nei confronti dei religiosi, accolsero con favore i provvedimenti adottati. Contraria alla chiusura dei conventi era, invece, gran parte della popolazione, ostile al governo francese e fedele ai Borboni, poiché, particolarmente nei piccoli centri delle province, i frati mendicanti erano stati considerati i difensori del trono e dell’altare. Il governo, preoccupato per le insurrezioni popolari contro la chiusura dei conventi, provvide a lasciare diversi religiosi presso le loro sedi e permettere loro di continuare ad officiare lo stesso culto ecclesiastico. Requisire i beni della Chiesa non era una novità. Al 1751 risalgono le soppressioni volute da Carlo III, che aveva stabilito l’espulsione dei Gesuiti e l’incameramento dei loro beni; la soppressione di un cospicuo numero di conventi, i cui possedimenti servirono a far fronte al disastro causato nella Calabria Ultra dal rovinoso terremoto avvenuto nel 1783; la consegna degli argenti di chiese e conventi imposta dallo Stato durante la guerra contro Napoleone nel 1798 e, infine, i conventi soppressi durante la Repubblica Partenopea nel 1799 e non più riaperti al rientro dei Borboni a Napoli. Se questi provvedimenti furono dovuti a particolari necessità storiche e non a precisi piani politici, in quanto i Borboni tendevano principalmente a stabilire la supremazia del sovrano nei confronti del Papa, quelli invece messi in atto durante il decennio francese, secondo la legge del 2 novembre 1789, emanata dalla Costituente che dichiarava tutti i beni ecclesiastici a disposizione della nazione, assumono quindi un carattere ideologico all’interno di un più vasto disegno politico che mirava ad abolire tutti gli ordini e congregazioni religiose. La riduzione dei conventi del regno rappresentò l’occasione per migliorare il miserevole stato in cui vivevano i frati. Ma i motivi del malessere del clero vanno ricercati anche nella sempre più pesante ingerenza del ministro dei Culto negli affari ecclesiastici, nella rigida sottomissione del clero alle autorità periferiche della Stato. Numerosi vescovi prestarono fedeltà a Gioacchino Murat, perché sia Giuseppe sia Murat furono fedeli esecutori del concordato napoleonico con la Santa Sede che mirava a trasformare i Vescovi e il clero in zelanti funzionari dello Stato ai quali affidare vere mansioni sociali tra cui quella di commentare nelle chiese, durante le funzioni religiose, il codice napoleonico. Gli uomini di chiesa erano disorientati perché non riuscirono facilmente ad accettare la riduzione delle proprie sostanze. Tutto ciò ebbe come conseguenza un rilassamento della disciplina ecclesiastica le cui cause però vanno ricercate, anche per quanto concerne il clero, nella vacanza di numerose sedi vescovili che la Santa Sede non ricopriva con nuove nomine a causa dei difficili rapporti con il governo francese, o nella lontananza dalle loro diocesi dei Vescovi che, incerti sulla condotta da seguire, oppure contrari in linea di principio alle nuove disposizioni governative, disertando le sedi in cui avrebbero dovuto svolgere l’ufficio pastorale, manifestavano i loro dubbi e la loro ostilità al governo francese. Riguardo la Capitanata la situazione religiosa non era diversa da quella del regno. Importante il ruolo degli ordinari, vescovi, vicari capitolari, nella soppressione dei conventi e ridistribuzione dei religiosi. Delle dieci diocesi (comprendenti anche le diocesi molisane di Larino e di Termoli fino al decreto del 4 maggio 1811) nel febbraio del 1806 Ascoli, Lucera Manfredonia, Troia, Vieste e Volturara avevano il loro vescovo, mentre Bovino, Larino, S. Severo e Termoli erano vacanti. Nel 1807, però, le sedi vacanti divennero sei perché alle quattro già prive del loro pastore si aggiunsero Ascoli e Manfredonia. La situazione non mutò fino al rientro dei Borboni. Recuperare il consenso degli uomini di Chiesa fu, comunque, una costante preoccupazione del governo francese che, fin dai primi mesi dell’occupazione, indagò sia sulle qualità pastorali che sulle convinzioni politiche dei vescovi e dei vicari generali o capitolari del regno. Pochi erano nel regno i prelati filo francesi, più numerosi quelli indifferenti, oppure ostili ai napoleossidi. Una maggiore disponibilità alla collaborazione i francesi la trovarono tra i vicari capitolari. Anche in Capitanata, come in altre province del regno, molto diffusa era l’assenza dei vescovi dalle loro diocesi. Ciò ebbe evidenti riflessi negativi sul comportamento degli ecclesiastici e, quindi sulla vita religiosa delle popolazioni. Lo stato di abbandono, o meglio, di anarchia, causa della immoralità e dell’ignoranza dilagante tra il clero, che caratterizzò quasi tutte le diocesi del regno, coinvolgendo anche i chiostri, era contrario agli interessi del governo francese il quale intendeva affidare al clero un ruolo di primaria importanza nel lavoro di ammodernamento delle strutture del regno e inoltre, per arginare la propaganda contraria fatta al governo dai preti e dai frati, soprattutto da quelli costretti ad abbandonare i conventi soppressi, aveva bisogno di poter contare sulla piena collaborazione di chi era alla guida delle diocesi onde assicurare al re il lealismo delle popolazioni. Ai francesi servivano vescovi e vicari che non fossero ostili alla loro politica, perché, nella confusione seguita al passaggio dalla dinastia borbonica a quella napoleonica, gli uomini di chiesa erano gli unici a poter convincere il popolo ad accettare i cambiamenti per tradurre in pratica le riforme. La necessità di Giuseppe Bonaparte di raccogliere denaro per le casse dello Stato e di attuare le indispensabili riforme amministrative ho indusse a emanare subito alcuni decreti che non miravano al piano di soppressione degli ordini religiosi. Gli ordini religiosi erano considerati un’inutile «sovrastruttura» della chiesa, ma oltre questa dichiarazione c’erano motivi estremamente pratici. La chiusura dei conventi fornì, infatti, al governo francese la possibilità di reperire i locali per le caserme necessarie per le truppe stanziate nelle città e nei paesi, per i municipi di molti comuni e anche per finanziare le spedizioni militari e il riordinamento dello Stato. Il primo atto ufficiale con cui ebbero inizio gli interventi contro i religiosi fu la circolare del ministro del Culto Luigi Serra di Cassano inviata agli Ordinari il 17 maggio 1806 con la quale si chiedeva un esatto elenco dei monasteri e dei conventi del regno maschili e femminili, la loro ubicazione. Poiché il numero dei frati era in aumento, si dovette frenare ai novizi la “professione religiosa”. Tale disposizione venne ribadita anche qualche anno più tardi, con il decreto del 21 dicembre 1809, emanato dal Murat, il quale all’articolo 2 eludeva dai benefici della pensione i religiosi dagli ordini soppressi. Il primo severo provvedimento risale al decreto del 2 luglio 1806 con il quale venivano espulsi dal Regno i Gesuiti che, dopo la soppressione della Compagnia decretata da Clemente XIV il 21 luglio 1773 con il breve Dominus ac Redemptor, nel 1804 erano rientrati nel regno di Napoli in seguito alle laboriose trattative di Pio VII. I loro beni, dopo un esatto inventario, vennero incamerati nelle casse dello Stato. Alcuni Gesuiti che abbandonarono il regno si rifugiarono in Sicilia, altri furono accolti da Pio VII. Numerosi conventi sia dei Mendicanti che dei Possidenti furono poi soppressi in seguito alla legge del 31 luglio 1806. Tra le numerose disposizioni riguardanti i religiosi emanate nel biennio giuseppino, importante è il decreto del 13 febbraio 1807 che, oltre a disporre una notevole riduzione dei conventi del regno, prevedeva l’uscita dal regno di tutti i «Regolari stranieri», a qualunque ordine appartenessero, l’accorpamento di più conventi dello stesso ordine esistenti nella medesima città e la chiusura dei conventi che avevano meno di dodici frati professi, i quali o venivano riuniti nel più vicino convento dello stesso ordine, che in tal caso riceveva per ogni religioso accolto sei ducati al mese, oppure potevano, «tornare al secolo». Difficile fu, però, individuare i conventi che avevano meno di dodici frati e la loro sistemazione presso altri chiostri. La legge del 14 agosto 1806 continuò comunque ad essere applicata anche dopo la entrata in vigore di quella del 13 febbraio 1807, della quale costituì un indispensabile sopporto e favorì la formazione di comunità monastiche, perché il numero di dodici religiosi professi, richiesto perché il convento potesse sopravvivere, fu regolarmente osservato per tutto il decennio e, anzi, fu pure condiviso dalle autorità religiose durante la restaurazione borbonica. La prima misura legislativa emanata da Giuseppe che inferse un duro colpo all’organizzazione di alcuni ordini monastici fu il decreto del 13 febbraio 1807, che mirò all’abolizione degli Ordini Monastici delle Regole di S. Bernardo e di S. Benedetto e a secolarizzarne i membri. Interessò circa mille frati di otto famiglie: Cassinesi, Olivetani, Celestini, Verginiani, Certosini, Camaldolesi, Cistercensi, Bernardoni. Questa legge prese di mira solamente i ricchi conventi per procurare rendite allo Stato, come si legge in una lettera di Giuseppe a Napoleone del 15 febbraio 1807. L’iniziale progetto del ministro del Culto, Luigi Serra di Cassano, prevedeva la chiusura di ben 322 case religiose con una rendita per lo Stato di 444.000 ducati, ma i conventi soppressi furono circa 100; in Capitanata furono soppressi i Celestini di Guglionesi, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Severo e i Verginiani di Sant’Agata. Con le cosiddette «soppressioni a singhiozzo» vennero chiusi anche i conventi dei Cappuccini e dei Carmelitani di Cerignola e dei Domenicani di Cerignola e Foggia. Per quanto concerne i frati colpiti dal provvedimento di soppressione, la maggior parte di essi venne incoraggiata a lasciare la vita religiosa e il relativo abito e a secolarizzarsi. Iscritti al clero della chiesa nativa, passavano sotto la giurisdizione del Vescovo e si dedicavano alle attività parrocchiali. Sempre con il decreto di soppressione del 1806 si dovette pensare all’insegnamento primario del paese, che venne affidata proprio a questi religiosi. Nulle prevedeva, però, la legge per quei monaci che erano impossibilitati a lasciare il convento perché vecchi o ammalati. Per l’incertezza del futuro, vennero prese misure cautelative. Numerosi furono, infatti, durante il regno giuseppino, i religiosi che occultarono i beni dei loro conventi oppure procedettero abusivamente alla loro vendita, e non mancarono tentativi di alienazione di immobili rustici ed urbani. In tutti i conventi delle Capitanata furono con zelo redatti dal Regio Mastrodatti gli inventari dei beni che, piuttosto superficiali rispetto a quelli che sarebbero stati successivamente richiesti, servirono a dare al governo francese uno prima indicazione dei possedimenti dei vari ordini religiosi. Il decreto del 9 giugno 1808 prevedeva la chiusura di altri conventi i cui beni dovevano essere posti in vendita «per servire di ipoteca ai creditori dello Stato». Tra gli inventari redatti in questi anni si prestò attenzione anche alle biblioteche e ai quadri dei conventi che vennero portati via e riutilizzati in favore del governo. Gioacchino Murat, al suo arrivo a Napoli, continuò a sopprimere i conventi e nell’arco di due anni ne chiuse ben 48. Nel gennaio del 1809 diede all’arcivescovo di Amalfi, Silvestro Miccù, l’incarico di approntare un nuovo piano di «riduzione» dei conventi maschili sia degli Ordini possidenti (Domenicani, Conventuali, Agostiniani, Carmelitani e le loro varie derivazioni) che di quelli mendicanti (Alcantarini, Cappuccini, Osservanti e Riformati). Egli, molto probabilmente, auspicava che venisse attuata una completa soppressione degli Ordini religiosi e non una loro semplice «riduzione». Giuseppe Zurlo, ministro del Culto, si occupò della complessa questione dei religiosi venendo a conoscenza dei problemi ad essa connessi. Venne a conoscenza della reale situazione in cui versavano i conventi, ormai gravati da tasse troppo esose e sproporzionate per le loro possibilità, quindi di fronte a tali lamentele dei superiori, ritenne opportuno accertarsi dell’effettiva capacità contributiva di tutti i conventi del regno, obbligandoli a redigere mensilmente i così detti «Stati amministrativi», nei quali dovevano indicare ai rispettivi intendenti i mezzi grazie ai quali potevano assicurare allo Stato il pagamento degli oneri fiscali. Ciò gli permise di formare un quadro preciso della situazione patrimoniale dei conventi dal quale risultò che, in realtà, erano poche le case religiose che riuscivano a ricavare dalle loro rendite il denaro occorrente per il pagamento delle tasse; mentre la maggior parte di esse, e in particolar modo quelle delle quattro famiglie francescane mendicanti degli Alcantarini, dei Cappuccini, degli Osservanti e dei Riformati, possedevano solamente piccoli orti e giardini, annessi ai loro conventi, dovendo sottoporsi a ingenti sacrifici, che non escludevano la riduzione del cibo ai frati stessi. Nel 1776 la Provincia di S. Angelo con i suoi sedici conventi si scisse dalla Provincia di S. Ferdinando del Molise che ne contava diciotto. Il decreto di Gioacchino Murat del 1809 segnò l’inizio di una nuova fase della storia dei Conventi locali e nazionali. I frati sarebbero stati concentrati in pochi conventi e avrebbero dovuto esercitare il proprio ministero in aiuto ai parroci e in dipendenza del vescovo. Dei sedici conventi della Provincia di S. Angelo, dieci vennero chiusi ed adibiti a caserme, ospedali e scuole. In base alle prime disposizioni, i conventi da sopprimere erano 323 su 628 dell’intera Provincia: 130 i Cappuccini, 113 gli Osservanti e 71 i Riformati. Le soppressioni coinvolsero sempre più quei conventi in cui il numero dei frati diveniva inferiore a dodici. Chiusi molti conventi, i frati vennero inviati a S. Giovanni Rotondo, a S. Bartolomeo e a Lucera, dove i frati Osservanti avevano conservato il proprio convento di S. Maria della Pietà, suscitando reclami da parte di altri conventi invece soppressi. In Capitanata, dunque, i conventi soppressi furono i seguenti: Cappuccini ad Apricena, Foggia, Manfredonia e Lucera, gli Osservanti a Biccari, Celenza, Deliceto, Foggia e Troia, i Riformati a Cagnano, S. Bartolomeo, Termoli e Lucera. In totale, perciò, i conventi soppressi in conseguenza della circolare del Ministro del Culto del 25 maggio 1811, furono 25 e quelli conservati 21. Con il crollo dell’Impero Napoleonico e il ritorno dei sovrani legittimi sugli antichi troni, parve che la Restaurazione degli ordini religiosi, colpiti dalle leggi eversive del 1809, dovesse effettuarsi con il semplice richiamo nei chiostri della Capitanata dei religiosi e con la restituzione delle chiese ai legittimi ufficiatori. La ricostruzione di chiese e conventi, che le guerre, gli assedi e i terremoti avevano in molti luoghi danneggiato, o addirittura distrutto, avvenne per opera di gruppi di fedeli o delle Università che vollero emulare le precedenti costruzioni. A Lucera, come in altre comunità, alcuni gruppi di religiosi si rifugiarono presso case private per diversi anni. I religiosi costretti a lasciare i conventi furono in totale 142, di cui gli Osservanti furono i più numerosi con 54 frati, i Cappuccini con 44 e i Riformati con 37. La vita dei frati fu irta di difficoltà perché travagliata dal difficile inserimento nelle nuove diocesi, ma anche perché per i religiosi che restavano nei conventi le cose cambiarono radicalmente. Ad essi fu imposta una più rigida disciplina, le cui regole furono dettate da Gioacchino Ricciardi, ministro di giustizia, che, dopo il sovrano, fu colui che ebbe il massimo potere decisionale su tutto ciò che riguardava la vita religiosa del Regno. Dopo l’emanazione della circolare del 25 maggio 1811, che prevedeva la soppressione del convento dei Cappuccini e dei Riformati, il sindaco di Lucera e il decurionato chiesero che il convento del SS. Salvatore «sito fuori il recinto dell’abitato e dal medesimo sufficientemente lontano» non venisse soppresso perché «…da quei padri la nostra città ha avuto sempre occasione di restare edificata tanto per la sua esemplarità e morigeratezza de’ costumi quanto per la carità... Quei padri si prestano all’educazione de’ ragazzi, particolarmente poveri, insegnando loro il leggere, lo scrivere». Anche il vescovo Alfonso Maria Freda (1798-1818) scrisse a Charron di conservare tale convento, ma egli non prese in considerazione l’istanza e il 30 giugno 1811 si procedette alla sua chiusura. I locali del convento potevano ospitare venti religiosi, ma all’atto della soppressione ne aveva appena sette. Nello stesso anno si precedette alla chiusura del convento di S. Maria di Costantinopoli, detto dei Cappuccini. Il Comune, autorizzato a trasformare l’intera struttura in cimitero, richiese altri frati allo scopo di «essere cappellani e custodi del cimitero» abitando i locali del convento, il quale «non sembra idoneo a potersi destinare ad un uso dall’attuale diverso». Ma nel dicembre del 1811 il convento venne chiuso e riaperto solo nel 1822. Il convento della Pietà fu l’unico ad essere risparmiato. Durante le celebrazioni festive la grossa campana della chiesa, che pesava circa otto cantara, si ruppe. Il sindaco Luigi Del Vecchio chiese all’intendente di poterla sostituire con la più grande delle due campane del convento di S. Antonio di Foggia, che pesava sei cantara ed era stata destinata alla fonderia dei cannoni; in questo modo si sarebbe potuto continuare ad officiare le funzioni religiose. La sostituzione avvenne nel 1813. L’ostilità dei sovrani non si espresse solamente con le Leggi del primo decennio del XIX secolo. Molti sovrani, come l’imperatore Giuseppe II, ostili alla diffusione degli Ordini Religiosi, non potendoli del tutto sopprimere, cercarono di disgregarli da Roma e dalla propria regola intromettendosi nella disciplina monastica con una serie di decreti che pretendevano di regolare culto e devozione. Il decreto emanato da Ferdinando IV di Borbone, il primo settembre del 1788, contribuì a denominare questo particolare momento dell’Ottocento Dispotismo illuminato. Il nuovo secolo si apriva sotto il segno di nuove persecuzioni contro gli Ordini Monastici. L’ondata demolitrice, suscitata dalla Rivoluzione Francese, comportò l’occupazione dei chiostri, la dispersione dei religiosi, la scomparsa di vasi sacri e di immagini votive. Con il Concordato del 1818 fra il Regno delle Due Sicilie e la S. Sede, nacque una commissione esecutrice che doveva avere la funzione di favorire e garantire la riapertura dei conventi, ma essa ben presto si mostrò piuttosto ostile a tale scopo. Tra il 1816 e il 1821 furono riaperti solo cinque conventi: quello di Bitonto, di Oria, di Altamura, di Limosano e di Agnone. La Restaurazione procedette con lentezza esasperante. Nel 1850 si riaprirono i conventi di Monte S. Angelo e di Lucera. I movimenti politici, che in quegli anni turbinosi volevano liberare l’Italia dalle dominazioni straniere, non poterono non suscitare timori negli animi dei religiosi. Un decreto, emanato il 17 novembre 1861, un mese prima che il Parlamento nazionale fosse convocato a Torino per proclamare l’Italia libera, sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, dichiarò soppressi tutti gli ordini religiosi esistenti nel Regno delle due Sicilie. Furono incamerati tutti i beni mobili e immobili, libri, manoscritti, oggetti d’arte di valore, monumenti, documenti scientifici e archivi vennero, invece, devoluti a biblioteche e musei. Le biblioteche e gli archivi dei conventi confiscati andarono a costituire i fondi antichi delle civiche biblioteche di Foggia, Lucera e San Severo già prima del ’61. Oggetti ed effetti personali dei frati, come stoviglie e biancheria, furono prese dai Ricevitori Statali e venduti all’asta. Riguardo alla sorte dei conventi in seguito alla soppressione del 1866, è da precisare che molti di essi conservarono la nuova veste di struttura sociale e comunale fino al loro totale abbandono e degrado che, in alcuni casi, ha provocato l’inesorabile caduta di tetti, di cornicioni e di altri elementi esterni o interni. Il convento della SS. Pietà di Lucera è caratterizzato da un solo chiostro e da due orti adiacenti. All’interno abitavano trentatré frati. Era studio generale per la teologia dommatica, per la morale e per la sacra eloquenza. Sin dal 1860 il convento dovette ospitare più di quattrocento soldati di fanteria. Nel 1863 il Comune della città, per dare alloggio a due squadroni di cavalleria, pretendeva l’allontanamento dei frati, ma, data la supplica dei monaci, si giunse ad un compromesso, per cui frati e soldati avrebbero potuto coabitare. Al momento della soppressione generale vi abitavano ventisette religiosi. Agli inizi del 1867 la chiesa venne chiusa al pubblico. Vi furono proteste del sindaco Gaetano De Troia e di quarantasei cittadini, fra i quali Luigi Di Giovine, che però non pervennero ad alcun risultato positivo. Il convento mai ceduto al Comune, per ragioni plausibili, passò all’Amministrazione militare. Subito dopo, grazie all’intervento del sindaco, ai frati vennero accordate cinque celle, all’estremità del dormitorio vicino alla chiesa, in cui avevano preso dimora quattro frati. Tutto il convento, ad eccezione delle cinque celle, venne ceduto ai soldati. I frati vivevano una vita comune, sostenuti dalla carità dei fedeli e rimasero qui fino al 1896 quando ad opera del padre provinciale P. Antonio Casciano venne chiuso e riaperto solo durante la prima guerra mondiale. Dell'indulgenza governativa si avvalgono specialmente i Cappuccini, conservati a Bovino, a Larino, a S. Agata; il caso è identico per i Riformati, i quali tuttavia vengono soppressi, a Monte S. Angelo per educare ed istruire, a S. Elia a Pianisi (importate l'antico rapporto con i duchi Palma d'Artois), a S. Marco la Catola a causa dell'unicum del lanificio da essi impiantato e condotto, a Sansevero ed a Troia, a Vico, e finalmente a Serracapriola, nonostante, da parte loro, la coltivazione arbitraria ed illegale del tabacco. Le motivazioni di tali provvedimenti sono state le più diverse. Gli Osservanti resistettero a Lucera, alla Madonna della Pietà a porta Troia, a Manfredonia per intervento del sindaco Gian Tommaso Giordani, a Stignano e a S. Matteo a S. Marco in Lamis sempre per giustificazioni locali legate alla transumanza e al relativo commercio. Vennero però soppressi a Pietra Montecorvino, a Biccari, a Ischitella e a S. Paolo. A Vieste i Cappuccini vengono soppressi benché ubicati in un borgo popoloso di un buon migliaio di abitanti, così pure i Riformati a S. Bartolomeo in Galdo e a S. Giovanni Rotondo, dove sia i Conventuali sia i Cappuccini chiusero i propri conventi inesorabilmente. La situazione nel 1809, perciò, era davvero preoccupante per alcuni religiosi, come si evince dalla cospicua documentazione conservata in ottimo stato presso l’Archivio di Stato di Foggia, costituente la serie archivistica denominata “Amministrazione Interna”, in cui è stato possibile riscontrare numerosi esempi di incameramenti di beni, di soppressioni, di decreti relativi a provvedimenti di chiusura dei monasteri: «…F. Maestro Aurelio Durante di questa comune di Foggia l’espone come in data del 18 dicembre scaduto anno 1809 trovandosi superiore del soppresso convento degli agostiniani, fu assegnato il supp.te di famiglia nel convento di Cerignola dell’istesso ordine assieme con tutta la comunità, ma siccome in convento di Cerignola non potea mantenere una famiglia numerosa per la scarsezza delle rendite, esso ricorr.te ne tenne supplica a S.M. D.G. affinché fusse incaricato nel monistero di Bitonto e con Real Carte comunicate per mezzo del ministro del culto, e per mezzo dello E.V. al Provinciale de P. Agostiniani di Puglia, venne destinato nell’istesso monistero di Bitonto. Si prega E.V. far sentire al Priore di Bitonto, ch’esso religioso supp.te sia posto nelle tavole, ossia nell’albo di quelli religiosi, affinché non possa perdere quell’assegnamento che S. M. con real beneficenza concede agl’individui regolari, che si trovano esistenti con scegliersi per altro esso supp.te il domicilio in questa comune ove lui è nativo, anche per assistere ad una sorella germana, che ha estremo bisogno e l’avrà a grazia. Ut deus…». Questo è un esempio della situazione difficile di inizio Ottocento, quando molti frati si videro costretti ad abbandonare i propri conventi e trasferirsi altrove e, in alcuni casi, dovettero chiedere ospitalità ad altri conventi, perché quelli a cui erano stati destinati erano inadeguati ad accogliere altri consacrati. Con decreto del 7 agosto 1809 venne emanato l’ordine della soppressione degli ordini suddetti possidenti nel regno.

Ciò si legge in una circolare del 6 settembre 1809, inviata al direttore de Demanj: «…le declamazioni tante volte ripetute al real trono sul modo di esecuzione per le passate soppressioni hanno avuto luogo forse perché gli Intendenti non furono mai autorizzati abbastanza a prendere in siffatte operazioni tutta quella parte, che si conserva. Per evitare ogni lagnanza che M.S. ha stimato, che la detta soppressione fosse eseguita sotto gli ordini e vigilanza degli intendenti nelle loro rispettive province. Dalla lettura del decreto riconoscente, che niente è sfuggito alla sagacità del Re. Egli ha tracciate tutte le disposizioni che devono osservare per far seguire con regolarità la soppressione degli ordini religiosi, ed assicurarsi al tempo stesso ad ogni individuo la sua esistenza».

|

©200

5 Barbara Di Simio